文.吳晧瑀/地方工作者

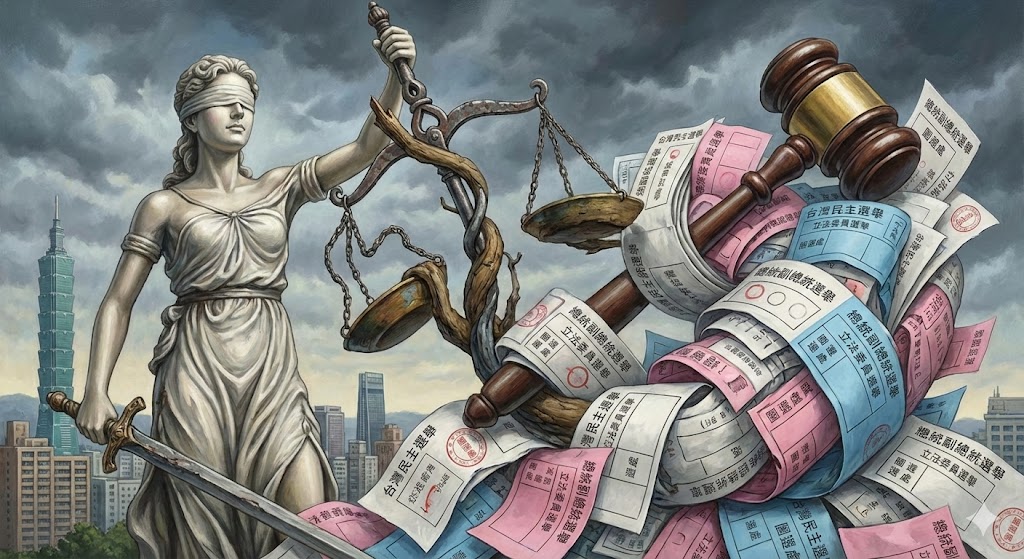

停職中的新竹市長高虹安的助理費案將在12/16二審宣判,再度讓新竹的政治空氣變得敏感。這是一個典型的台灣場景:司法與政治本應分立,卻又在現實中彼此牽動。對高虹安而言,這場官司攸關個人前途;對新竹而言,判決可能直接影響2026的市長佈局。

一審七年四月的結果,讓政治圈一度認為高虹安前景不樂觀,然而二審重新補強事證、要求比對程序,也讓外界意識到案件的變動空間依然存在。司法自有其專業,但政治後果卻不會因此停下腳步。選民關注的,往往不是法律條文本身,而是判決釋放出的訊號:這座風城甚至台灣未來會往哪裡走?

今年以來的政治氛圍,讓這件事更顯複雜。全數罷免案相繼未通過,在野反罷免票大幅集中,透露出社會對政治惡性動員的戒心正在升高。民意對強烈對抗的耐受度在降低,而任何與司法交錯的政治議題,都可能因此被放大檢視。新竹並未置身事外,它反而是最容易反映這些變化的城市之一。

回到地方,新竹的結構本來就敏感。科技族群、新住民、年輕外移與回流,打造出一個政黨認同鬆動、選票易流動的城市。過去十年間,新竹已從藍綠競爭,轉向更複雜的三角治理與三方競爭。在這樣的背景下,個人形象與議題操作往往比政黨動員更為關鍵。

這也是為什麼,高虹安的司法結果會這麼受關注:若改判,她在新竹仍具備一定競爭力,藍白合作的空間更是直接啟動;若維持有罪,民進黨相對受惠,但如何避免「介入司法」的觀感,又是另一層政治考驗。

政黨都算得很清楚;市民也並非無感。這座城市經歷過熱鬧的政治攻防,也承受過政策變動帶來的不確定。市民現在更希望的是可預測性,而非無限期的惡鬥。

司法要回到證據,政治卻無法停在原地。二審判決揭曉後,新竹真正要面對的問題不只是一位市長的去留,而是整體政治節奏如何重回穩定。只有讓司法與政治的界線更明確,這座城市才能在多方競逐中找到自己的方向。

More Stories

國民黨新竹縣長黨內初選的數學題

台美關稅談判 是否真的顧及台灣人民權益?

賴瑞隆險勝的世代密碼 民調的微差決戰